教養をつけたい。知識を深めたい。勉強をしたい。今の自分を一歩進めて少しだけ新しい自分になりたい時にオススメの本を集めたのが「知の旅へ」レーベルです。

『読書からはじまる』長田弘/筑摩書房

長田弘さんは詩人ですがエッセイや評論の他に児童文学や翻訳まで手掛けていました。本書は「本を読むと何が得か」とか「読書は素晴らしい」といった「読書本」とは一線を画していて、本とは何か、読書とは何かという根本や本質を考えます。「自分の心のなかに失いたくない言葉の蓄え場所をつくりだすのが、読書です」など心に響く文章が多く、本との関係をもう一度ゆっくり考えるいい機会になると思います。(R.S.)

読まない本にこそ言葉のゆたかさがある。と著者は説きます。ただそこにある本が、たったひとつの活字から想像の扉をひらくと。(S.S.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる』Dain/技術評論社

『普及版 数の悪魔』エンツェンスベルガー(著),ベルナー(絵),丘沢静也(訳)/晶文社

少年の夢の中に現れる悪魔は数の国から派遣され数学の楽しさを子供たちに伝えるのが使命です。最初は悪魔を嫌っていた少年ですが、だんだんと数の不思議を解説してくれる悪魔が待ち遠しくなってしまいます。子供向けの本のように思えますが小学生には少しハードルが高く、中学生以上もしくは大人になってから読んだ方がいいかもしれないと思うのは私だけでしょうか。(R.S.)

数学が苦手で、学び直しでこの本を読んでみました。読んだ後、学生の時に読んでいれば…と思った人は多いはず。かくいう私もその一人です。海外小説を読んでいるかのような翻訳もすばらしいです。(Y.M.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『ふしぎの国のアリスの算数パズル』山崎直美/さ・え・ら書房

『ふしぎの国のアリスの算数パズル』山崎直美(著)(訳)/さ・え・ら書房

装丁や挿絵が美しく物語に沿って出題されるのですが、真剣に考えてしまう問題が多いです。「止まって動かない時計と、1日に1分ずつ遅れる時計とでは、どちらがより正確?」と言われて大人でもどぎまぎしてしまいます。さえら書房からは他に「鏡の国のアリスの算数パズル」や「シャーロック・ホームズの算数パズル」なども発売されています。(R.S.)

算数・数学が苦手な自分が唯一大好きな算数パズルの本!ふしぎの国のアリスの物語に沿って問題を解いていくので大人から子供まで楽しめます。(Y.T.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『クロ−ディアの秘密』E.L.カニグズバ−グ/岩波書店

『切りとれ、あの祈る手を』佐々木中/河出書房新社

佐々木中さんは哲学者です。まずタイトルと真っ赤な装丁がかっこよくて手に取ってみたくなります。本書は「読むこと、書くことが革命である。」「革命はテキストの書き換えから始まる。」「革命は文学からしか起こらない。」「文学を失った瞬間革命は死ぬ。」といった具合に本(文学)と革命について半端ではない熱量で書かれています。著者の煽るような文章に引き込まれて哲学への関心が芽生えるかもしれません。(R.S.)

本を読むという行為の凄まじさを教えてくれます。本を読むということは、自らの無意識もろともを変革させてしまうという危うい冒険に乗り出しているのだと。(W.K.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『ウィ−ン愛憎』中島義道/中央公論新社

『どこからが病気なの?』市原真/筑摩書房

著者の市原真さんはツイッターで「病理医ヤンデル」として人気がある方です。本書は「病気と平気の線引きはどこか」というテーマで病気に関する疑問を例え話でわかりやすく説明してくれます。病気とは「この間までの自分がうまく保てないこと」という考えで風邪や癌、アレルギーなどの仕組みを人体を都市に見立てたりして説明して飽きさせません。(R.S.)

いつも元気でいたいけれど、そうではない日もある。元気と病気の境目は?病気になったらどうしたら良いの?病理医が語る病気の仕組みと対処法!(S.K.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『いのちの使いかた』日野原重明/ 小学館

『企画』高瀬敦也/クロスメディア・パブリッシング

企画に行き詰っている時に読むと頭が晴れていいと思います。いいアイデアを出すことが企画ではなく、何をやるか決めて実行するという企画というプロセスに必要なことが、著者の体験を元にシンプルに書かれています。(R.S.)

考えることって辛くないですか?企画は考えれば考えるほど浮かばない。そもそも企画とは、アイデアを考えることではない、と気持ちを楽にさせてくれる1冊です。(T.K.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『毎日読みたい365日の広告コピー』WRITES PUBLISHING/ ライツ社

『わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる』Dain/技術評論社

本書で著者は、本当のスゴ本を探すには信頼できる書評家を探して、その人のオススメ本を読んでみるところから始めてみてはどうかと提案します。確かにネットやブックガイド本で好きな作家を探したり増やしたりしますが、当たり外れもありますし、好きな作家でも心に響かない作品もあったりします。日本屈指の書評ブロガーによる、本の見つけ方、読み方の指南書です。(R.S.)

これを薦めるのは反則技な気もする。でもどこを開いても読書家・愛書家にとって有益なことしか書かれてないので。本の探し方、読み方から接し方まで。著者は全国規模で行われる読書会の主催者。(S.S.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『打ちのめされるようなすごい本』米原万里/文藝春秋

『ファスト&スロー上・下』ダニエル・カーネマン(著)、村井章子(訳)/早川書房

私たちは合理的で正しい判断を行っているのでしょうか?本書は人が判断エラーに陥るパターンや理由を行動経済学・認知心理学的実験で徹底的に解明しています。人間には直感や経験に基づいて日常生活で大半の判断を下しているシステム1(速い思考)と、発動には集中力が必要とされるシステム2(遅い思考)があって、それぞれに良し悪しがあると説明していて非常に面白いです。著者のダニエル・カーネマンさんはアメリカの心理学者・経済学者で2002年にノーベル経済学賞を受賞しています。(R.S.)

大事なことを決めるとき、感情的になっているなと感じるとき、人間は(私は)合理的、というよりはずっと心理的に決断するものだと言い聞かせてから取り掛かるようになりました。(T.H.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『いかにして問題をとくか』G.ポリア/丸善出版

『明治六年政変』毛利敏彦/中央公論新社

日本の幕末から明治初期にかけて征韓論という朝鮮侵略論が高まりました。しかし明治天皇が朝鮮への使節派遣延期を決めたことにより征韓派の西郷隆盛や板垣退助は下野することになるというのがこれまでの史実でした。本書はこれまでの定説に対して客観的資料などから異議を唱えます。歴史に批判的思考を投げ掛けることの大切さを教えてくれます。(R.S.)

西郷隆盛は果たして征韓論者なのか。大久保利通の台湾出兵はどう説明するのか。歴史は常に勝者によって書かれるゆえ、通説に捕らわれずに資料を読み込むことの重要性を教えてくれた書。(H.H.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『ハーバード日本史教室』佐藤智恵/中央公論新社

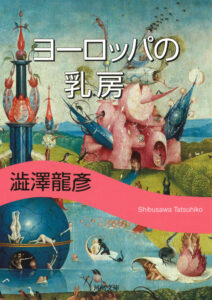

『ヨーロッパの乳房』澁澤龍彦/河出書房新社

澁澤龍彦さんは小説家でフランス文学研究者でもありました。フランス文学の翻訳家として活躍しながら豊富な知識と洒落た文章のエッセイで人気を博し、晩年は独自の小説世界を切り開きました。有名なのは「悪徳の栄え事件」の被告人であったことです。「悪徳の栄え事件」は1959年に翻訳出版したマルキ・ド・サドの「悪徳の栄え」の性描写がわいせつ物頒布等の罪にあたるとされたものです。日本国憲法21条で保障された「表現の自由」にかかわる裁判として法学の世界でも歴史的に有名な裁判です。

本書はいわゆる紀行文ですが、陽の光や澄んだ空気まで感じられる情景描写と著者独自の世界観が反映してとても面白いです。澁澤さんの素の姿が垣間見れて大変興味深いです。(R.S.)

ヨーロッパを周遊した澁澤龍彦による紀行エッセイ。バロック論に始まる欧州文化への洞察は博学多識な氏の執筆活動の根源や内面を垣間見るかのよう。まずはこの一冊。(K.K.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『ウィ−ン愛憎』中島義道/中央公論新社

2025年11月13日 更新