『テロルの決算』沢木耕太郎/文藝春秋

ノンフィクションとは史実や記録に基づいた文章です。小説が架空の物語であるのと反対に実際にあった話です。粗々ですが日本のノンフィクションは綿密な取材に基づいたルポルタージュの柳田邦男さん、反体制的、社会批判的で反抗精神旺盛な立花隆さん、そして1960年代後半のアメリカでのニュージャーナリズムに影響を受けた沢木耕太郎さんといった流れになるでしょうか。

ニュージャーナリズムについて説明すると長くなりますが、簡単に説明すると従来のジャーナリズムが客観報道を目的としていたのに対して、取材対象との間に個人的な関わりを成立させ事件と生活の実感を伝達しようとするものです。例を挙げると従来型の「フランク・シナトラは心にぽっかり大きな穴があいたような空虚な気持ちだった」という文章をニュージャーナリズムをつくりあげたゲイ・タリーズの文章にすると「フランク・シナトラは、片手にバーボンの入ったグラスを、もう片手に煙草をもち、魅力的だが色褪せた金髪の女ふたりに挟まれバーの暗がった隅に立っていた。女たちは彼がなにか言葉を発するのを待っていたが、彼は口を開かない」になります。とてもアーティスティックな文章だと思いませんか?

1960年10月12日、東京の日比谷公会堂で演説中の浅沼稲次郎社会党委員長が17歳の右翼少年に刺殺されました。少年は現行犯で逮捕されその後11月2日に東京少年鑑別所で自殺しました。毎日新聞のカメラマン長尾靖さんはこの2人が見合った写真を撮り、この写真は1961年にピュリツァー賞を受賞するのです。沢木さんの本書も第10回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞しました。事実は小説より奇なりとは本当なのかもしれません。(R.S.)

61歳の全身政治家と17歳のテロリストの魂の交差する瞬間。2021年に逝去された半藤一利さんの『日本の一番長い日』と並ぶ日本ノンフィクション史上の最高峰。(S.C.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

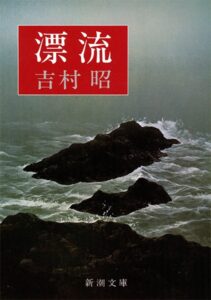

『漂流』吉村昭/新潮社

『飼い喰い』内澤旬子/KADOKAWA

巻末の解説を書いた高野秀行さんが「奇書中の奇書」と言っているとおりなかなかこのような本にはお目にかかれないと思います。子豚をもらってきて名前を付けて半年間育てて屠畜場に送って解体して食べるまでのルポルタージュです。良質なドキュメンタリーになっており、豚肉という命を食として頂いているありがたさを再認識できます。(R.S.)

3匹の豚を育て、肉にして食べるまでのルポタージュ。私たちは普段いったい何を食べているのだろうか。知っているようで何も知らないのだと思い知らされる。(N.K.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『漂流』吉村昭/新潮社

『死すべき定め』アトゥール・ガワンデ(著)、原井宏明(訳)/みすず書房

「生まれ落ちたその日から、私たち全員が老化しはじめる」とあるように私たちはいつか死なないといけません。人間性を失っても延命が最善なのか、自分の命の残り時間がわかった時には最後まで人間らしく生きましょうというのが本書の著者の考えです。ある日死に直面した本人、家族、医師はどのような終末期を選択するのか。死をまつ患者に対して真摯に向き合う姿と抑制した文章に感銘を受けます。(R.S.)

マイナスなイメージの「死」を、最良の最後として過ごすにはどうしたらよいか、現役の外科医がいかに今の健康な生き方が大事かを問いかけます。(A.S.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『いのちの使いかた』日野原重明/小学館

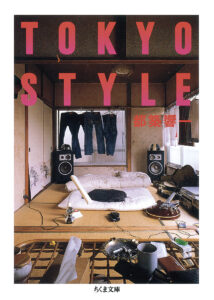

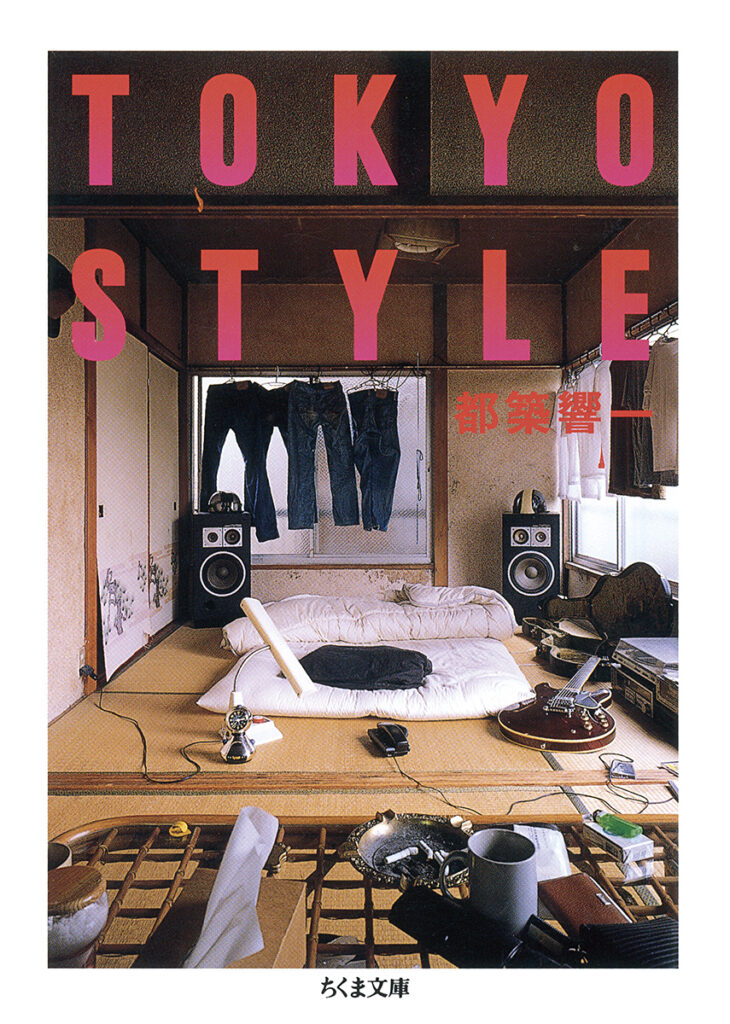

『Tokyo style』都築響一/筑摩書房

部屋って住んでいる人が自分が快適で居られるように生活しているうちに変わっていきますよね。本書は生活感一杯の自分ナイズされた東京の部屋の写真集なので題名が「東京スタイル」だからといって洒落た本ではありません。あと1990年代の撮影なのでレトロな雰囲気がします。でもそこがいいです。(R.S.)

「生活感」と言ってしまえばそれまでなのですが、人間がただ暮らしているだけの部屋の、なんと美しいことでしょう。(M.T.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『ビ−トルズ全詩集』ビ−トルズ/ソニ−・ミュ−ジックパブリッシング

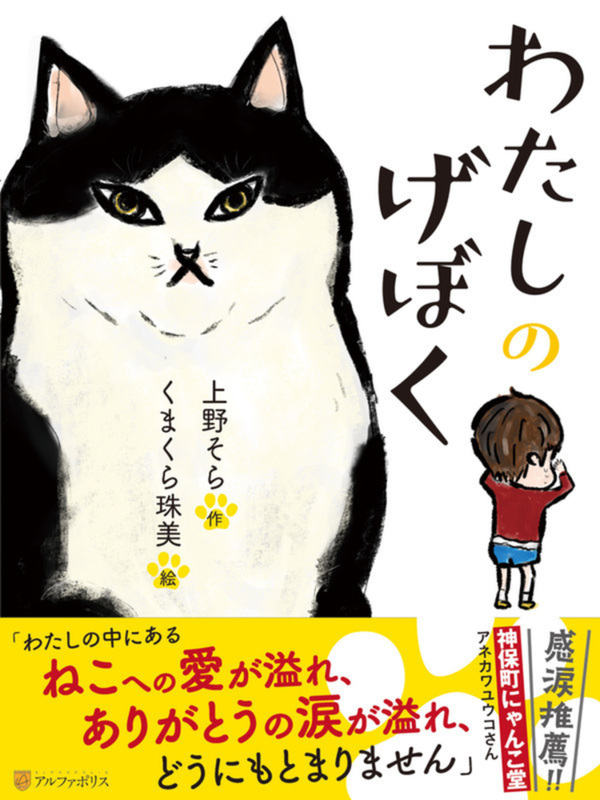

『わたしのげぼく』上野そら(著)、くまくら珠美 (作画)/アルファポリス

猫好きな方は作家の方にも多く平凡社から「作家と猫」という本も出ているほどです。夏目漱石や谷崎潤一郎と飼猫の関係はちょっと知りたくなりますね。

本書は涙腺が緩む場合があるので人がいない自宅などで読むことをおすすめします。猫が「わたし」で飼主の人間が「げぼく」のお話です。(R.S.)

ちょっと涙なしでは読めない大人も楽しめる絵本。猫視点で語られる猫と人間(げぼく)との出会いと別れ。(N.K.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『100万回生きたねこ』佐野洋子/講談社

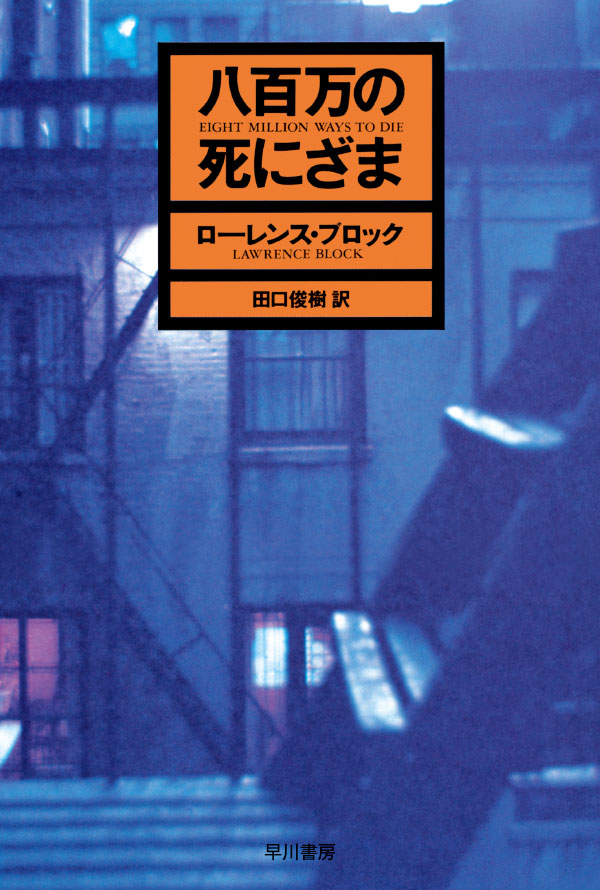

『八百万の死にざま』田口俊樹(訳)、ローレンス・ブロック(著)/早川書房

著者のローレンス・ブロックは「マット・スカダー・シリーズ」「泥棒バーニイ・シリーズ」などシリーズものが多い人気作家です。本書は「マット・スカダー・シリーズ」の1作です。

マット・スカダーは酔いどれ探偵です。腕利きの警察官でしたがある事件で少女が捜査の犠牲になってしまい警察を辞めます。その後口コミの客を相手に無免許で私立探偵をやっていますが普段は酒浸りです。マットの過去から脱却しようとする心の葛藤、事件を通して成長していく姿が読者の熱烈な支持を受けています。(R.S.)

「アル中探偵マット・スカダー」シリーズの白眉。ミステリの体をしつつ、社会を人間を真摯に見つめ尽くした小説。自己との対峙と開放が主題として胸に迫る。ラストでスカダーを襲う「最高にくだらないこと」とは?(M.O.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『あなたに不利な証拠として』ロ−リ−・リン・ドラモンド/早川書房

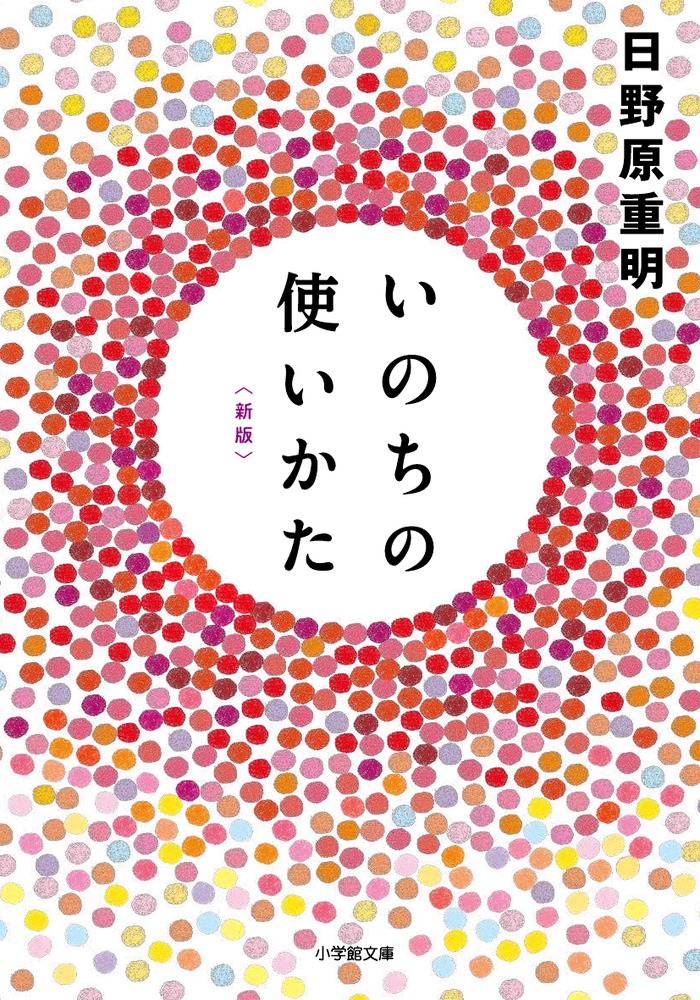

『いのちの使いかた』日野原重明/小学館

日野原さんは1970年によど号ハイジャック事件に遭遇して死を覚悟し、解放後は「命を与えられた」と考えるようになったということです。行き詰ったり困難に立ち向かったりする時に本書を読むと心の持ちようが変わって乗り越えることができるのではないでしょうか。(R.S.)

生涯現役を貫いた日野原重明先生の著書!「いのちとは時間、大切に使って次の世代にバトンタッチするもの」と直接伺ったことがあります。幸せに生きるためのヒントをたくさん記してくださいました。(S.K.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『道をひらく』松下幸之助/PHP研究所

『漂流』吉村昭/新潮社

吉村昭さんの小説はノンフィクション小説もしくは記録小説と呼ばれ、史実にこだわり実際に起こった出来事をできる限りそのまま伝えるべく膨大なリサーチに基づいているそうです。本書は江戸時代にアホウドリで知られる鳥島に漂着した若者が12年後に生還するまでの苦闘を圧倒的な臨場感で描いています。吉村さんの凄さがわかる1冊ですので是非ご一読ください。(R.S.)

江戸時代船乗りの長平が難破してたどりついた絶海の孤島。水も植物もほぼない島で生き抜く術はあるのか。実話をもとにした話。とにかく読ませる力がスゴイ!(S)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『第一阿房列車』内田百間/新潮社

『きらきらひかる』江國香織/新潮社

江國さんには一度お会いしたことがあります。1991年に本書が発売になった時にはアル中の妻とホモの夫という設定が時代の先をいってたのかもしれません。この物語はとても優しくて文章がすごく美しいです。江國さんの文章は流れるようで心にさらさらと入ってきます。(R.S.)

いろいろな愛の形について考えさせられる作品です。作者の言葉選びがとにかく綺麗です。(Y.K.)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『流れ星が消えないうちに』橋本紡/新潮社

『一汁一菜でよいという提案』土井善晴/新潮社

「お料理を作るのがたいへんと感じている人に読んで欲しいのです」という最初の1行がとても印象的です。で始まる土井さんへの本書のインタビューがこちらになります。

https://kokocara.pal-system.co.jp/2016/12/19/ichiju-issai-yoshiharu-doi/私も料理はするのですが土井さんの料理に対する自然体にはとても好感が持てます。(R.S.)

「ほどほどでよろしい」という土井先生の教えは料理のハードルをぐっと下げてくれます。私はこれで自炊が続いています。(K)

■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ

『中国料理の世界史』岩間一弘/慶應義塾大学出版会

2025年10月29日 更新