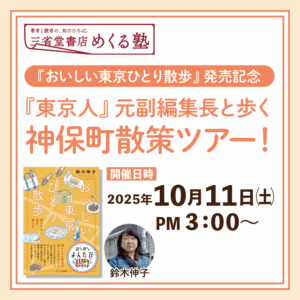

東京街歩きをもっと深く楽しむ

地図を片手に、過去と現在を歩く

街は、ただ通り過ぎるための場所じゃない。 古地図を見れば、いま通った道が江戸時代の堀だったことがわかる。 坂を登れば、かつての武家屋敷の名残に出会える。 いつも通るカフェのある通りも、少し視点を変えるだけでまったく違う風景に見えてくる。 そう、街には“物語”が隠れている。 何度も歩いたはずの東京の路地裏。けれど目線を少し変えて歩くことで、**「知ることで深くなる」「歩くことで好きになる」**そんな体験ができるのが「街歩き」のおもしろさです。 今回ご紹介するのは、ただの観光案内ではない、歴史・文学・地形・浮世絵・そして日常の延長線上の東京を楽しむための6冊。 どれも、道端の何気ない風景に、あらたな意味や時間の奥行きを与えてくれる名著ばかりです。 散歩好きも、歴史好きも、カフェ好きも。今すぐ歩き出したくなる本を、どうぞ。

『「東京文学散歩」を歩く』藤井淑禎/筑摩書房

東京は明治維新、関東大震災、東京大空襲といった3つの大きな出来事でその姿をがらりと変えて来ました。また戦後の復興と高度成長期の再開発により、江戸の名残も明治の面影も残り少なくなっています。1950年代、文芸評論家の野田宇太郎はその失われゆく江戸明治の街の記憶を文学作品にたどり、「東京文学散歩」を表しました。当時ベストセラーとなり何度も改訂を重ねたこの本を、半世紀以上を経たいま再び歩き直す試みがこの「「東京文学散歩」を歩く」です。野田の本では七つに分かれていたコースを現代に合わせて再設定、現代の読者でもこの本を携えて街歩きしやすくなっています。著者は大学の先生ですが、その語り口は親しみやすくこの本を手にコースをたどれば隣でガイドしてもらえているようです。文学作品、野田、そして著者の3つの視点に読者の視点も加わって重層的な味わいかたが出来るでしょう。

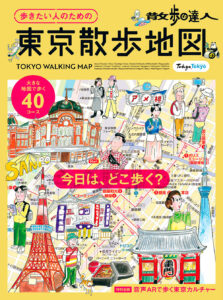

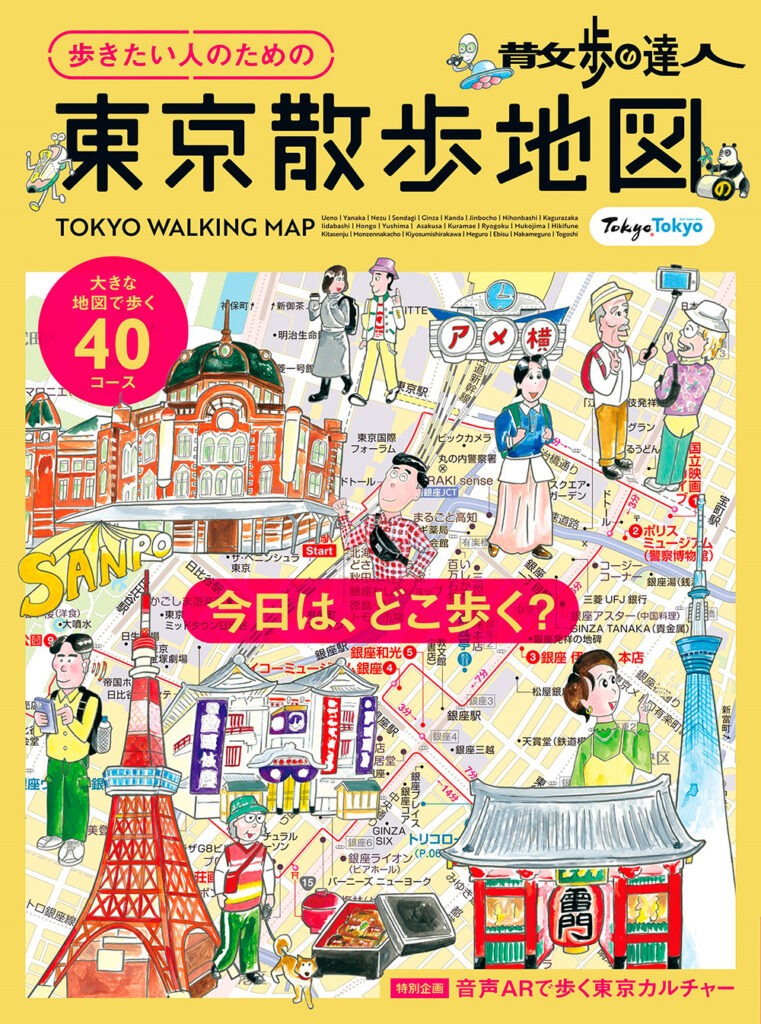

『散歩の達人 歩きたい人のための東京散歩地図』旅の手帖MOOK編集部/交通新聞社

街歩きが大好きな人にうってつけのシリーズの最新版。東京23区が東京都心・東部・北部・南部・西部の5エリア36コースに分かれています。紹介されているルート(所要時間つき)で巡れば一通りの観光スポットは押さえられます。知らない街を効率よく歩くには最適なガイド本でしょう。残念ながらスマホアプリでAR音声による解説が聞けたサービスは終了していますのでご注意を。

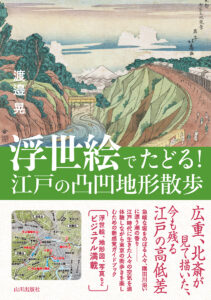

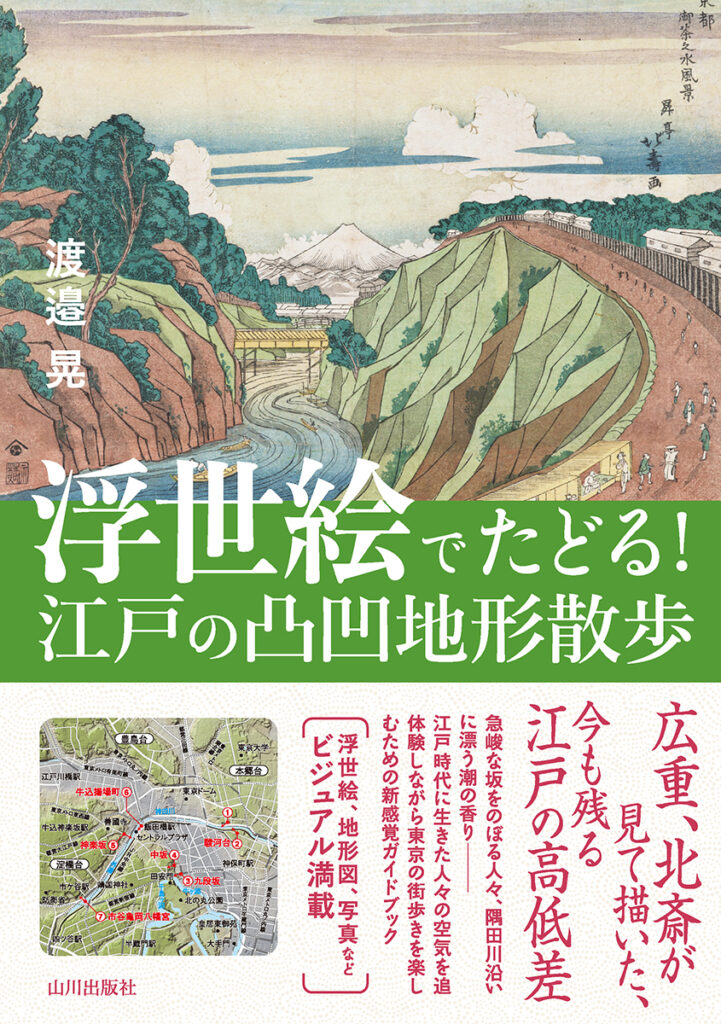

『浮世絵でたどる!江戸の凸凹地形散歩』渡邉晃/山川出版社

大河ドラマ「べらぼう」で今年は浮世絵に注目が集まっています。今は失われた江戸が描かれた浮世絵。でも堀や坂といった地形は装いは変わっていても風景画の中に今でもその面影を残しています。山の手であれば台地や谷、下町であれば低地と川。200年前に描かれた浮世絵と現在の姿を見比べながら都心の散策はいかがでしょう。この本を片手に出かけるもよし、地図や写真も多いので家で想像をめぐらすのも悪くありません。著者は浮世絵専門の太田記念美術館の方です。

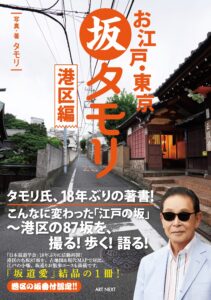

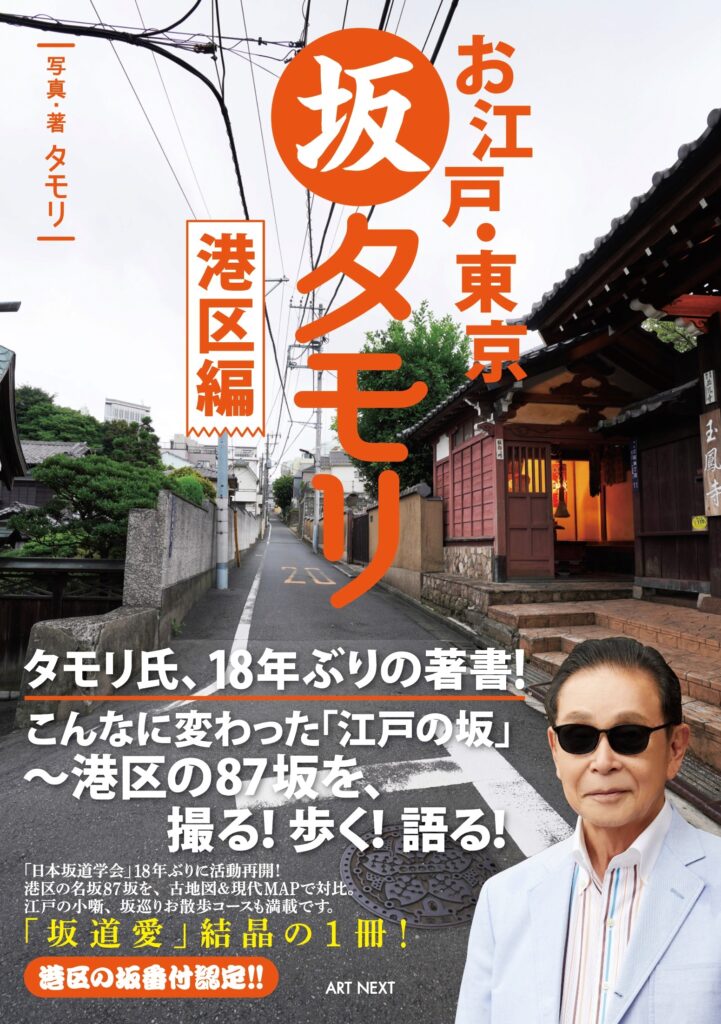

『お江戸・東京 坂タモリ 港区編 (タモリの江戸の坂道シリーズ)』タモリ/ART NEXT

江戸・東京は坂の町、なかでも港区は武蔵野台地の東端にあるため23区で一番坂道の多い町だそう。この本では日本坂道学会副会長のタモリさんが港区にある87の坂道を紹介しています。全編カラーで見開きページごとに一つの坂を紹介。説明文と写真はタモリさん自身の筆となっています。ちょっとサイズは大きいですが、その坂のところでページを開き、その歴史に思いを馳せたいですね。なおシリーズとなっていますが、今のところ港区編だけです。続編が楽しみですね。

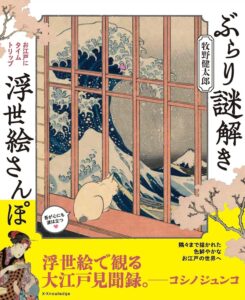

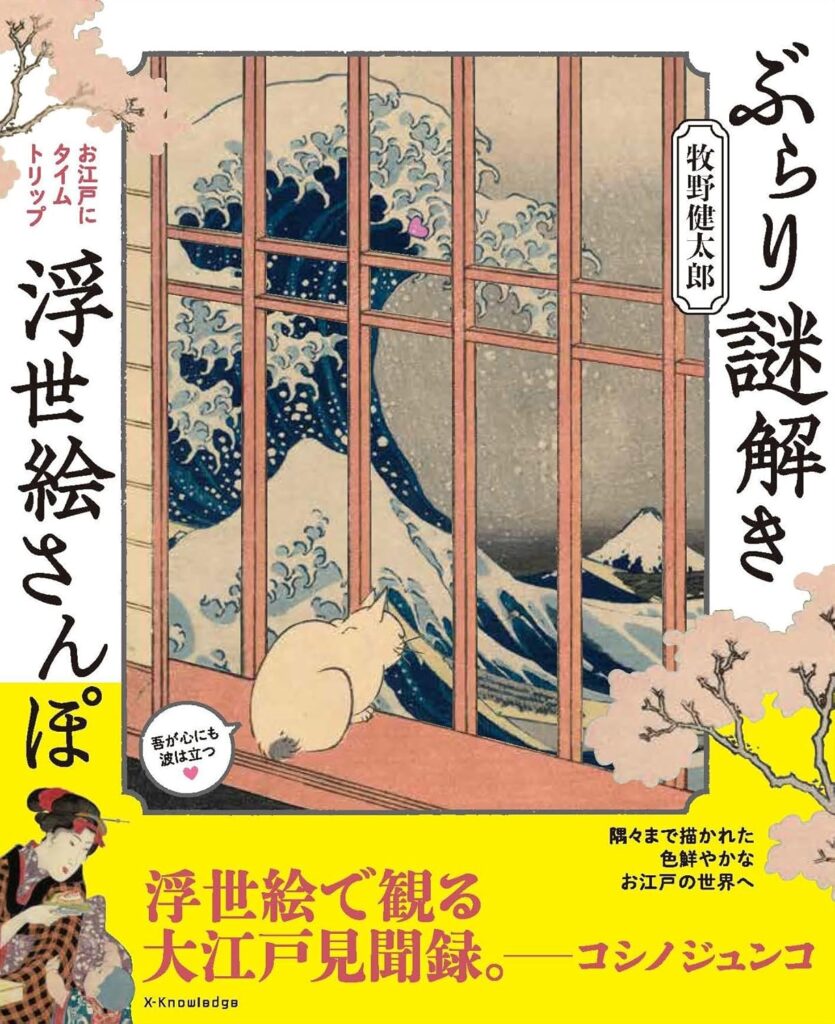

『ぶらり謎解き浮世絵さんぽ』牧野健太郎/エクスナレッジ

浮世絵って構図がデフォルメされてたり女の人がみんな同じに見えたりするけど、実は結構リアルに描かれているんです。田んぼにただ線が書かれているだけかと思ったら排水を促す溝だったり、鷹が見下ろす水面に浮かぶ物体が死体の入った樽だとか。江戸時代の人なら言わずもがなのことでも、今の私たちにはガイドがなければ鑑賞の味わいが薄いものとなってしまいます。この本では浮世絵に描かれた情報を詳細に読み解くことで、江戸時代をいまそこにあるように蘇らせてくれます。

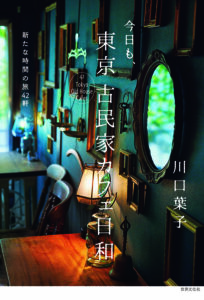

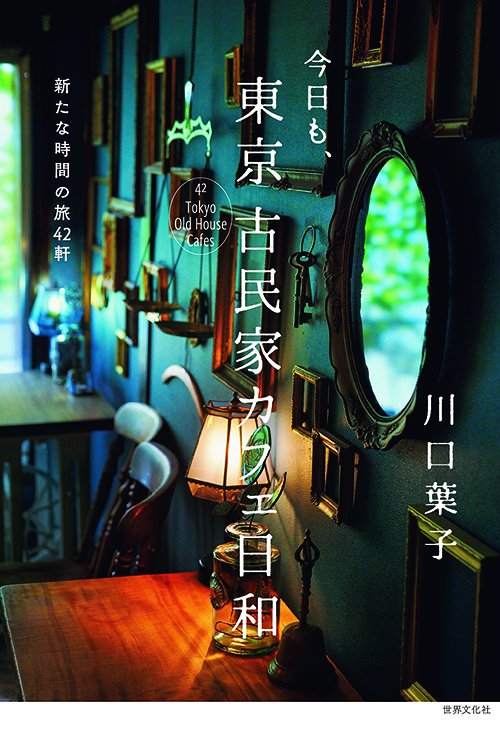

『今日も、東京 古民家カフェ日和 新たな時間の旅42軒』川口葉子/世界文化社

ちょっと「古民家カフェ」はひとりじゃ入れないなあ、というそこのお父さん。街歩きの予習として一応知っておいてもいいんじゃないでしょうか。もし夫婦でお出かけということになった時には株が上がること間違いなし。この本はカフェ巡りの第一人者、川口葉子さんのガイドブック「東京古民家カフェ日和」の5年ぶりの改訂版です。全編川口さんのカメラによるカラー写真で47のカフェが紹介されていて、眺めているだけでお店の雰囲気を味わうことが出来ます。以前の本で紹介されたお店も再取材して最新情報にアップデートされているので、前の本を持っていても買って損はないですよ。

2025年5月30日 更新